![entry.newsSocamImage[0].title](https://socam.net/resources/uploads/Fond-Ecran-Logo-Radio-Canada.jpg)

La fosse Luce est un puits en activité à la mine d’IOC dans les environs de Labrador City.

PHOTO : GRACIEUSETÉ : IOC RIO TINTO

Delphine Jung (accéder à la page de l'auteur)

Delphine JungPublié à 4 h 00

Le document existe depuis un an et demi, mais presque personne ne l'a vu. Il a été entériné au terme d’un long combat judiciaire, de promesses d’argent et de consultations parfois critiquées. Les conseils de bande, eux, estiment qu’il est largement dans leur intérêt tant économique que social.

Ce document, c’est celui d’une entente signée entre deux communautés innues et une minière : Uashat mak Mani-utenam, à côté de Sept-Îles sur la Côte-Nord, la communauté de Matimekush – Lac-John, encore plus au nord, et IOC Rio-Tinto.

Il devait régler un conflit vieux de 70 ans.

Ce reportage fait partie d'une série ayant comme thème central le territoire. Une série qui se poursuivra jusqu'au 21 juin, Journée nationale des peuples autochtones.

Dans ce que certains ont appelé le Far West du nord québécois, la minière dominait jadis. Ses activités avaient littéralement permis à Schefferville de sortir de terre, dans ce territoire inaccessible par route terrestre.

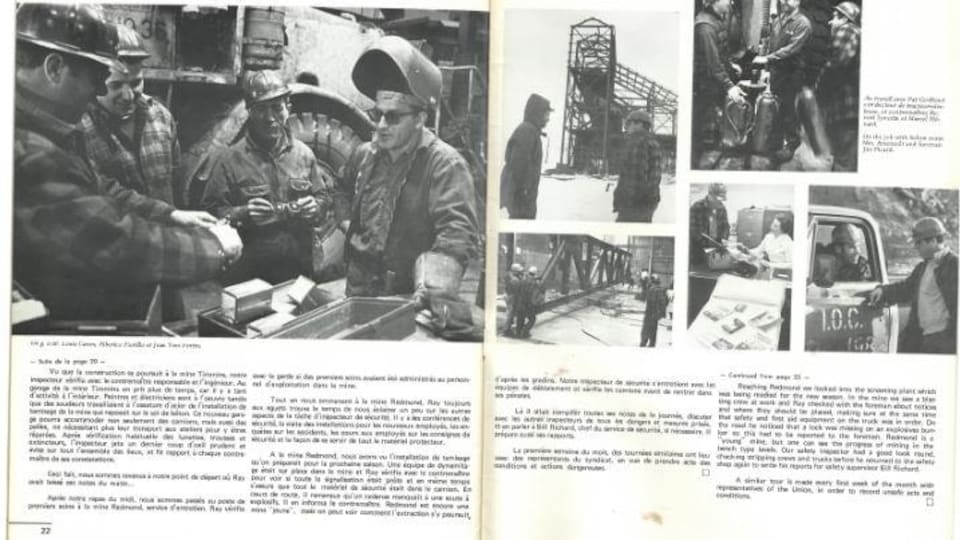

La minière publiait à l'époque un journal.

PHOTO : MAIRIE DE SCHEFFERVILLE

En 1982, la ville a fermé en même temps que la mine, entraînant l’exode des Québécois qui y vivaient. Les Innus, eux, sont restés.

De 1945 à 1982, la minière a défiguré le territoire des Innus et a pris les ressources de leurs terres sans même leur demander leur avis.

Les Innus voulaient qu’elle passe à la caisse et ils ont intenté une poursuite judiciaire. Peut-être allait-elle payer le prix fort pour les milliards qu’elle a tirés de ce territoire?

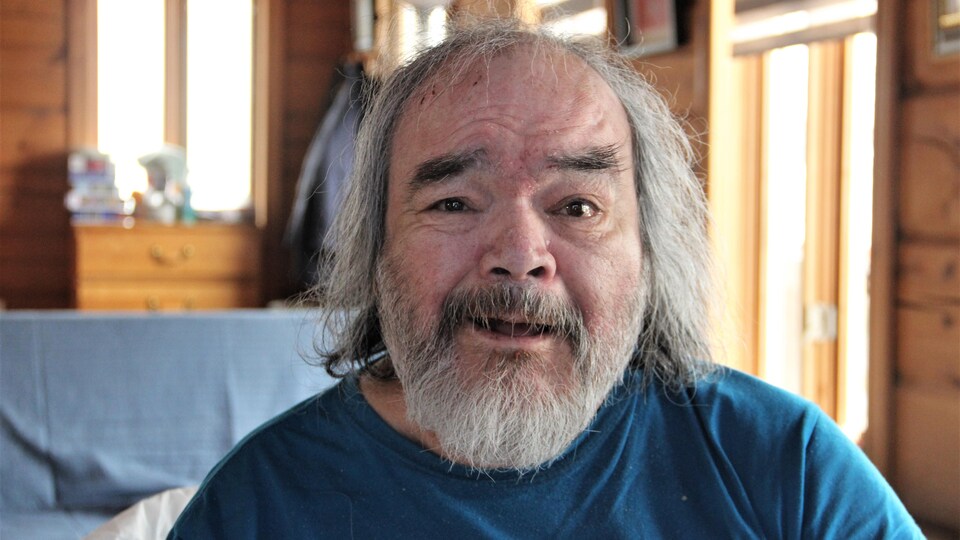

hot ! On leur disait: \"vous nous devez ça pour tout ce que vous avez fait sur nos terres\"","text":"On trouvait ça hot ! On leur disait: \"vous nous devez ça pour tout ce que vous avez fait sur nos terres\""}}" style="border: 0px; font-style: normal; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 17px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; quotes: "« " " »"; box-sizing: border-box;">On trouvait ça hot ! On leur disait : "vous nous devez ça pour tout ce que vous avez fait sur nos terres", raconte Liette St-Onge, lorsqu’Espaces autochtones la rencontre dans sa maison.

Liette St-Onge s'oppose fortement à l'entente signée entre sa communauté et la minière IOC-Rio Tinto.

PHOTO : RADIO-CANADA / DELPHINE JUNG

Pour parler de sa colère, de sa déception, Liette St-Onge a pris la rencontre au sérieux. Elle nous a accueilli avec une table solennellement installée dans son entrée, recouverte d’une petite nappe.

Elle raconte comment en 2013 les Innus exigeaient dans cette poursuite 900 millions de dollars de réparations.

« Dans ma tête, on s’en allait même chercher des milliards. Ce serait historique pour nous autres. »

— Une citation de Liette St-Onge

Finalement, en décembre 2020, les parties prenantes ont signé une entente qu'Espaces autochtones a obtenue : les Innus recevront 20 millions à la signature, puis 400 000 $ par an en plus de 2,5 millions de dollars par an pour l’éducation, la formation et d'autres projets communautaires. Enfin, ils toucheront aussi des redevances sur le minerai extrait. Grosso modo.

George McKenzie, de Mani-utenam, estime que cette entente peut se résumer ainsi: Ils s’excusent dans une lettre, on oublie le passé et on recommence avec un nouvel accord. Aujourd'hui, il avoue même avoir honte de dire qu'il est Innu.

« On était supposé défendre le territoire. Cette entente est loin d'être le résultats de négociateurs [côté Innus, NDLR] agressifs. Les chefs finiront par éteindre les droits des Indiens. »

— Une citation de George McKenzie

George McKenzie pense que les consultations n'ont pas été adéquatement menées.

PHOTO : RADIO-CANADA / DELPHINE JUNG

Selon lui, ces ententes-là, car il y en a eu d'autres, sont le début de la fin.

Réal McKenzie, le chef de Matimekush – Lac-John, estime plutôt que l’entente est bénéfique, que c’est du jamais vu. Il explique que millions, c’était symbolique. Jamais la minière n’allait payer 900millions de dollars","text":"les 900millions, c’était symbolique. Jamais la minière n’allait payer 900millions de dollars"}}" style="border: 0px; font-style: normal; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 17px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; quotes: "« " " »"; box-sizing: border-box;">les 900 millions, c’était symbolique. Jamais la minière n’allait payer 900 millions de dollars.

Tshani Ambroise, l’ancien chef de Matimekush – Lac-John, de son côté, se souvient du monde d’avant. Il n’y avait pas trous laissés par les mines","text":"les 18trous laissés par les mines"}}" style="border: 0px; font-style: normal; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 17px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; quotes: "« " " »"; box-sizing: border-box;">les 18 trous laissés par les mines, il y avait des caribous, il y avait de beaux et grands arbres.

Tshani Ambroise observe les trous de mines sur son territoire avec tristesse.

PHOTO : RADIO-CANADA / DELPHINE JUNG

Aujourd’hui, il regarde un paysage fait de trous béants dont les reliefs précis se cachent sous une épaisse couche de neige légèrement rosée en ce début avril.

Ce rose, c’est le fer qui couvrira, à la fonte des glaces, la ville.

Ricardo Pinette, un Innu de Matimekush – Lac-John qui travaille aujourd’hui comme sous-traitant pour la minière Tata Steel n’aurait pas signé l’entente non plus.

« Ça me rend triste, car le conseil de bande ne choisira jamais le côté des Innus, mais celui des Blancs. »

— Une citation de Ricardo Pinette

Ricardo Pinette travaille depuis longtemps dans le secteur minier.

PHOTO : RADIO-CANADA / DELPHINE JUNG

Baptisée entente de réconciliation et de collaboration, le texte, d’une quarantaine de pages, est d’une grande complexité.

Pour que les membres l’acceptent, les conseils de bande ont opté pour différentes approches.

Des consultations critiquées

Il y a eu des convocations. Puis des réunions.

Le conseil nous a convoqués aux réunions par courrier et dans un message diffusé à la radio. Il y a eu au moins cinq séances d’information, raconte Tshani Ambroise.

La fois où il y est allé, il se souvient avoir vu environ 20 personnes, qui, comme lui, voulaient en savoir plus.

Dans les deux communautés, une brochure résumant le contenu de l’entente a été transmis aux membres. La quarantaine de pages de l’entente a été résumée en huit pages, publiées en français et en innu. En rouge, il y est écrit ceci n’est pas un traité.

Schefferville a un long passé avec l'industrie minière.

PHOTO : RADIO-CANADA / DELPHINE JUNG

En entrevue, Morgan Kendall, l’un des avocats du conseil de bande de Uashat, rappelle aussi que pour informer les Innus, une foire aux questions était disponible en tout temps sur Internet. Elle l’est d’ailleurs encore.

George McKenzie est de ceux qui se sont rendus à l’une de ces rencontres. Il y avait l’entente et on était surveillé par un agent quand on voulait la regarder. On était six membres. L’un d’eux était un aîné qui ne parlait pas français, qui ne savait même pas qu’il fallait s’inscrire sur Internet. Je pense qu’on est loin d’une consultation adéquate, dit-il.

Maliotenam est située à quelques kilomètres de Sept-Îles et de Uashat.

PHOTO : RADIO-CANADA / MARC-ANTOINE MAGEAU

C’est allé trop vite, ça nous a mal été expliqué, le processus n’était pas assez transparent et les élus ont surtout présenté les avantages financiers, explique Tshani Ambroise.

En entrevue, le chef aux opérations d’IOC Rio-Tinto, Chantal Lavoie, explique que le processus de consultation était à l’entière discrétion des conseils de bande.

Réal McKenzie rappelle le contexte des consultations : la pandémie. J’ai expliqué le contenu de l’entente à la radio avec une ligne ouverte, les gens pouvaient poser leurs questions. Personne n’a appelé. C’était pas facile de consulter les gens. Puis ce n’est pas que les gens ne voulaient pas venir aux consultations, c’est qu’ils avaient peur de la COVID-19.

Ces engins sont ceux typiquement utilisés par la minière dans ses installations.

PHOTO : GRACIEUSETÉ : IOC RIO TINTO

Mike McKenzie, le chef de l'autre communauté, Uashat mak Mani-utenam, ajoute même que son conseil a rencontré directement les familles concernées par les dommages miniers sur leur territoire.

Concernant les consultations, il pense que le processus doit encore être amélioré.

Quant à l'avocat Morgan Kendall, il liste toutes les actions qui ont été prises pour informer au mieux les membres : assemblées publiques, entrevues à la radio, envoi de dépliant explicatif, capsule vidéo...

Une bonne entente disent les chefs

Globalement, il estime que cette entente est une reconnaissance de l'occupation du territoire par les Innus et que l'argent perçu va permettre d'entamer plusieurs projets.

« Grâce à cet apport économique, on va construire 200 maisons en cinq ans pour un budget total de 10 millions $. On va aussi construire des chalets pour les familles impactées, réinvestir dans la formation et dans un fonds dédié aux générations futures. »

— Une citation de Mike McKenzie, chef de Uashat mak mani-utenam

Réal McKenzie n'a pas sa langue dans sa poche lorsqu'il s'agit de bousculer le gouvernement du Québec. Il fait ici une intervention lors du Grand cercle économique des Premières Nations qui s'est tenu en novembre 2021.

PHOTO : RADIO-CANADA / IVANOH DEMERS

Morgan Kendall résume : : du respect, une reconnaissance que ce qu'il s'est passé dans les années 50 n'était pas correct, et un partage. C'est le début d'une nouvelle relation","text":"Les Innus ont eu ce qu'ils voulaient: du respect, une reconnaissance que ce qu'il s'est passé dans les années 50 n'était pas correct, et un partage. C'est le début d'une nouvelle relation"}}" style="border: 0px; font-style: normal; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 17px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; quotes: "« " " »"; box-sizing: border-box;">Les Innus ont eu ce qu'ils voulaient : du respect, une reconnaissance que ce qu'il s'est passé dans les années 50 n'était pas correct, et un partage. C'est le début d'une nouvelle relation.

Dans les deux communautés, il y a aussi des gens qui finalement, ne s’intéressent pas tellement à cette entente et n’expriment aucun avis sur la question.

Confidentialité

Comme toutes les ententes de ce type (communément appelées entente sur les répercussions et avantages), ses clauses sont confidentielles.

Toutefois, il est difficile de comprendre pour certains Innus interrogés pourquoi le conseiller de Uashat Jonathan St-Onge s’est vu refuser l’accès au document, comme l’ont indiqué deux sources à Espaces autochtones.

Le chef de Matimekush-Lac John, Réal Mckenzie, montre les trous laissés par la compagnie minière IOC sur le territoire.

PHOTO : RADIO-CANADA / LAURENCE ROYER

Ce dernier, qui par sa fonction représente les membres, a même dû payer de sa propre poche des frais d’avocats pour avoir accès à cette information. Il confirme avoir finalement été remboursé.

Le conseil de Uashat mak Mani-utenam se défend et répond que tous les conseillers ont eu une copie de l’entente. Mais pas pour la ramener à la maison toutefois.

D’autres membres ont essayé de la lire, comme leur autorise un point de l’accord.

À Uashat, un regroupement des chefs de familles traditionnelles a relancé le conseil de bande à plusieurs reprises en ce sens.

Dans ce regroupement, certains contestent vigoureusement et devant les tribunaux l’élection de 2019 du chef Mike McKenzie. Ils estiment que, par la force des choses, ce dernier n’avait pas la légitimité pour signer l’entente.

Le chef de la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam, Mike Mckenzie.

PHOTO : RADIO-CANADA

Leur courriel, datant du 25 mars 2021, adressé à celui qui gère le bureau du chef, Jean-Claude Pinette-Therrien, le chef de cabinet de Uashat mak Mani-utenam, indiquait qu’ils avaient déjà fait quatre demandes sans résultat.

Au bout de la sixième, deux membres ont finalement obtenu un rendez-vous. Parmi elles, Liette St-Onge. Elle raconte que son téléphone a été confisqué à l’entrée, que l’entente lui a été projetée sur un écran et qu’elle avait entre 15 et 20 minutes pour la consulter.

Réal McKenzie, le chef de Matimekush – Lac-John assure que l’entente n’est pas confidentielle pour les membres, ils doivent juste venir au conseil de bande.

La minière IOC était présente à Schefferville avant d'investir un autre site, près de Labrador City.

PHOTO : GRACIEUSETÉ : IOC RIO TINTO

Il faut savoir que si ces ententes sont confidentielles, c'est parce que les communautés ne veulent pas que le gouvernement fédéral revoie sa politique de financement. L'avantage pour les minière est de leur permettre de négocier plus librement d'autres ententes avec d'autres communautés.

Référendum et résolution

À Uashat mak Mani-utenam, après les consultations, le conseil a fait voter une résolution pour adopter l’entente. Seul un des sept élus, Jonathan St-Onge, a voté contre.

Plusieurs personnes interrogées à Uashat auraient souhaité un référendum.

On ne fait des référendums que pour les nouveaux projets. Là on parlait d’infrastructures déjà existantes, se défend Jean-Claude Pinette-Therrien.

À Matimekush – Lac-John, le conseil de bande a choisi la voie référendaire.

De l’argent pour convaincre

Ce référendum s’est tenu le 13 novembre 2020. Le oui l’a emporté à 83 % des voix. Les gens ont le droit de penser ça [que c’est une mauvaise entente, NDLR], mais la majorité a gagné et le peuple a choisi, dit le chef Réal McKenzie.

Mais Tshani Ambroise, et il n’est pas le seul, estime que le oui a été acheté.

Lui et toutes les personnes interrogées par Espaces autochtones ont rapporté que quelques jours avant la tenue du référendum, le chef annonçait à la radio que si le oui l’emportait, chaque membre recevrait 2000 $.

La communauté innue de Matimekush - Lac-John souffre d'une pénurie de logements comme beaucoup d'autres communautés.

PHOTO : RADIO-CANADA / DELPHINE JUNG

Toutes les personnes interrogées confirment avoir reçu cet argent après le référendum. Comme promis. Un cadeau qui est tombé à point selon M. Ambroise, puisqu’annoncé un peu avant les fêtes de fin d’année.

« C’est regrettable. Au lieu d’utiliser cet argent pour aider nos jeunes, on l’a dilapidé. On est en train de corrompre le peuple. On leur dit "prenez les 2000 $ et fermez les yeux". »

— Une citation de Tshani Ambroise

IOC est-elle au courant de cette pratique? Interrogé à ce sujet, Chantal Lavoie, d’IOC Rio-Tinto, laisse quelques secondes avant de répondre.

M. Lavoie dit finalement ne pas être au courant en laissant transparaître un certain malaise.

Pas de quoi susciter l'indignation de l'un des l'avocats des Innus, Morgan Kendall, qui fait le parallèle avec les 500 $ promis par François Legault aux Québécois.

Là aussi, le chef de Matimekush – Lac-John se défend : [Dans le recours de 2013, NDLR], la cour disait que si on réglait avec IOC, on devait compenser les familles impactées directement, dont la famille Jean-Pierre. L’entente n'appartient pas juste à la famille Jean-Pierre, mais à toute la communauté. Alors les gens ont dit que si on compense la famille Jean-Pierre, on veut l’être nous aussi. C’est la population qui l’a demandé.

Le conseil de bande de la communauté de Matimekush - Lac-John.

PHOTO : RADIO-CANADA / DELPHINE JUNG

Effectivement, pour aller de l’avant, les familles devaient donner leur accord aux conseils pour signer l’entente qui allait annuler la poursuite de 2013.

Chaque famille a encore un territoire en dehors de la communauté elle-même, dans le Nitassinan (leur territoire traditionnel).

Six familles étaient présentes dans le recours contre IOC Rio-Tinto. Celui de la famille Jean-Pierre par exemple, est criblé de trous de mines aujourd’hui.

Tshani Ambroise se désole de voir à quel point le territoire a changé depuis l'arrivée des compagnies minières.

PHOTO : RADIO-CANADA / DELPHINE JUNG

Selon l’ancien chef Tshani Ambroise, Réal McKenzie aurait indirectement fait pression sur Auguste Jean-Pierre pour que celui-ci cède, en évoquant notamment son hésitation à accepter l'entente à la radio communautaire.

Le conseil de bande de Matimekush – Lac-John a promis 330 000 $ à la famille Jean-Pierre en échange de son accord. Un chiffre confirmé par l’avocat de la famille Jean-Pierre, cette dernière n'ayant pas souhaité répondre aux question d'Espaces autochtones.

Certains Innus travaillent pour la minière.

PHOTO : RADIO-CANADA / JEAN-LOUIS BORDELEAU

À Uashat mak Mani-utenam, le chef indique qu'aucune famille n'a reçu de l'argent, ce que confirme notamment Philippe McKenzie, l'un des chefs de famille concernés.

L'argent va à toute la communauté, pour les différents comités créés concernant l'environnement, l'emploi ou la formation.

Toutes ces histoires ont laissé des cicatrices importantes au sein des communautés, entraînant souvent des chicanes de famille. Argent, territoire, visions politiques divergentes… tout est sujet désormais à controverse et certains préfèrent se murer dans le silence.

Philippe McKenzie affirme que sa famille, contrairement à la famille Jean-Pierre, n'a rien reçu de la part du conseil de bande à la suite de l'abandon de la poursuite de 900 millions contre IOC et la signature de l'entente.

PHOTO : RADIO-CANADA / DELPHINE JUNG

Du côté de la chefferie, Réal McKenzie lui, renvoie la balle dans le camp de Québec.

« Québec aussi doit payer. Car IOC dit que si elle n’avait pas eu de permis (donné entre autres par le gouvernement provincial) il n’y aurait pas eu de trous de mine. »

— Une citation de Réal McKenzie, chef

Il prévient : On a rien à perdre et on va continuer à se battre et on attend ce que Legault va dire. En effet, Québec n'a toujours pas reconnu les territoires ancestraux des Autochtones.

Morgan Kendall abonde dans ce sens. Celui qui n'a toujours pas fait sa part, c'est le gouvernement du Québec, dit-il.